1.火傷

猫が冬に起こしやすいトラブルの中でも、最も多いとされているのが火傷です。猫は本能的に暖かい場所を好み、ストーブの前やヒーターのそば、こたつの中などで長時間くつろぐことも多々あります。

しかし、ストーブに近づきすぎて毛並みが焦げたり、直接触れて火傷してしまうケースもあります。また、電気カーペットや電気毛布、こたつなど、一見安全そうに見えるものでも、長時間同じ場所に寝続けると皮膚の深部に熱がこもり、「低温火傷」を引き起こす恐れも。

火傷を防ぐためには、ヒーターやストーブには安全カバーを取り付け、電気毛布は直接触れさせず、タオルやブランケットを一枚挟むようにすると安心。また、温度設定はできるだけ低めにし、就寝時や留守中は電源を切ることを忘れないようにしましょう。

もし皮膚が赤くなっていたり、不自然に毛が抜けていた場合は、自己判断せず動物病院で診察を受けましょう。

2.脱水症状

続いて注意すべきなのが「脱水」。寒い季節になると脱水症状とは無縁に思いがちですが、それは大きな勘違い。暖房によって空気が乾燥することで猫の体から水分を奪い、気づかないうちに脱水している場合があります。

それに加えて、猫は冬になると水を飲む量が減る傾向があります。その結果、体内の水分が不足しがちになります。シニア猫や腎臓の弱い猫は、軽度の脱水でも体調に大きく影響を与えるため注意が必要。。

基本的な対策は、部屋の湿度を保つために加湿器を使用すること。そして、飲み水はいつでも新鮮な状態を保ち、冷たすぎないよう常温で置いておくと猫も飲みやすくなります。複数の場所に水皿を置いたり、ウェットフードを取り入れて食事からも水分を摂らせたりすることもおすすめです。

3.火災

猫は動きが予測できない動物。思わぬ行動が火災につながる可能性もゼロではありません。たとえば、猫がストーブなど暖房機器をうっかり倒してしまい火事につながることも想定されます。いずれにせよ油断はできません。

火災を防ぐには、ストーブやヒーターの周囲には燃えやすいものを置かず、猫が簡単に触れられない位置に設置することが重要。外出時や就寝時は暖房器具をつけたままにしないことも必須の対策です。転倒時自動オフ機能や温度センサーがついた安全設計の製品を選ぶとより安心でしょう。

4.感電

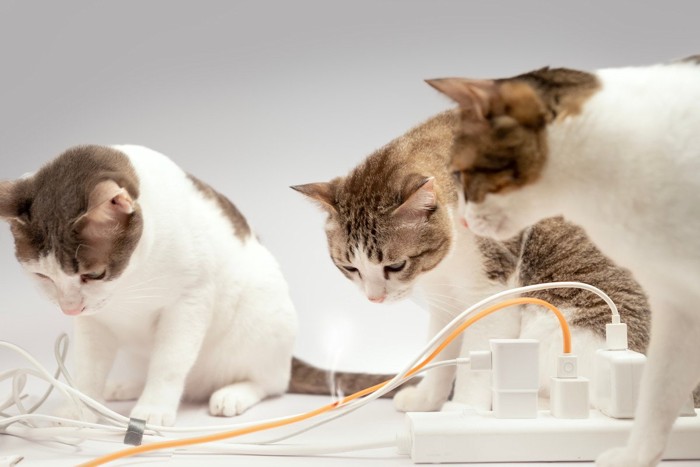

電気毛布やホットカーペット、こたつなどを使用する際には、感電のリスクにも注意が必要です。猫は好奇心旺盛な生き物。コードを噛んでしまうことも多々あります。コードが破損するとそこから電流が漏れ、感電事故につながる危険も。特に子猫はコードをおもちゃと勘違いしやすく危険度が高いです。

感電を防ぐには、コードを家具の裏に通して隠したり、コードチューブや保護カバーを使って噛まれないように工夫したりするのがおすすめ。電気製品は定期的に点検し、コードが古くなっていないか、劣化していないかこまめに確認するのも大切です。

まとめ

冬の寒さを和らげるうえで暖房機器は欠かせませんが、同時にさまざまなリスクも潜んでいます。しかし、今回紹介したリスクは、いずれも飼い主の注意と工夫次第で防ぐことができる可能性があります。

猫が安全に過ごせるよう、暖房器具の置き場所や使い方を見直し、室内環境を整えてあげましょう。