猫に不安があるときの見逃せないサイン5つ

これから紹介する5つの行動は、猫が不安を感じているときに見られる代表的な症状です。

普段の行動でも、同じようなことをするので判別が難しいかもしれませんが、複数のサインが同時に出ているかどうかが目安になります。見逃さないようにしましょう。

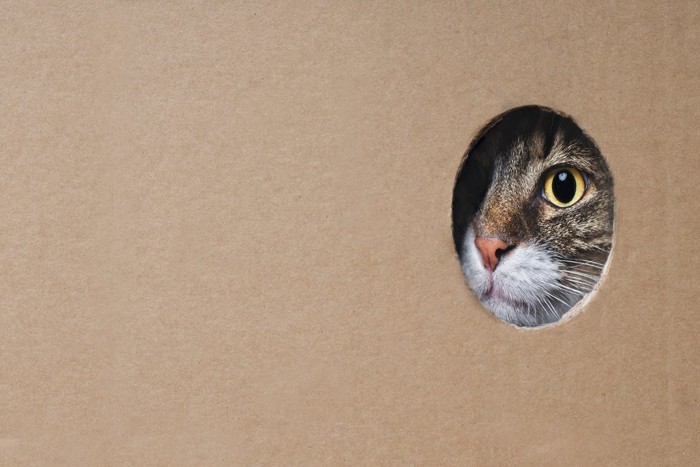

1.隠れる・距離を置く

猫は不安になると、ひとりになりたがるため、誰からも見えないような場所に隠れたがるのです。

普段は人懐っこい猫が急にクローゼットや家具の隙間などの狭い場所に引きこもってしまうときは要注意です。

また、近づくとあわてて逃げる、触らせないように身をかわして去ってしまうなど、人と距離を置きたがる行動も見られます。

2.長時間のグルーミング

同じ場所を執拗に舐め続けることで、脱毛してしまうことがあります。ここまでいくと、飼い主さんから見ても一目で「おかしいな」とわかりますが、実はいつも通りに舐めていても、グルーミングが過剰になっていることもあるのです。

特に手足やしっぽを抱え込んで長い時間舐めている場合、不安からやめられないことがあります。毛の白い猫は、舐めハゲができる前に変色していることもあるため、同じ場所の舐めすぎは程度によらず注意しましょう。

3.攻撃的な行動

突然、攻撃的になることも不安のサインです。

シャーっと威嚇をする場合は、なにかに怒っているのかなと推測しやすいものですが、普段は大好きなブラッシング中に予兆なく突然噛みついてきたり、爪とぎ行動が異常に力強く、派手になったりすることもあります。

猫がなにかを不安に感じて思い詰めている可能性があります。

4.食欲・水分摂取の変化

不安によるストレスは、猫の食べる行為にも影響します。

食欲がなくなれば心配になるので、異変に気付きやすいものですが、ストレス食いの場合は「元気に食べている」と見逃してしまう可能性があります。特に食欲の秋は、気づきにくいかもしれません。

また、あまり水を飲まない猫が積極的に飲んでいると、喜ばしい良い傾向としてみてしまいますが、実際には不安解消のためにガブ飲みしていることもあるので要注意です。

5.トイレ以外での粗相

猫がトイレ以外の場所で粗相をしても、たった1回だけで済んだ場合、つい「たまたまかな」と片づけてしまい異常を疑うのを忘れてしまう場合があります。

しかし、実際には、飼い主さんの長時間の不在や同居猫の意地悪など、猫の不安があらわれていることがあります。

また、粗相するときには、膀胱炎など病気の原因が隠れていることもあるため、獣医師へ相談しましょう。

不安な猫を安心させるための効果的な対処法

猫の不安な行動が見られたときは、まず生活環境を見直してみましょう。

静かで落ち着ける「隠れ場所」があるか、飼い主さんや同居猫などが頻繁に干渉していないかも要チェックです。猫が親しんだニオイがついているもの(タオルやブランケット、おもちゃなど)があると安心感が高まります。

また、季節的に不妊手術をした猫でもイライラ・ソワソワして、不安行動をとることがあります。猫用のフェロモン製品を活用したり、適度なスキンシップや優しい声かけも効果的です。

特に注意したいのは、食欲や水分摂取の変化とトイレ以外での粗相です。これらのサインは不安があるだけでなく、病気の可能性も含まれるためです。

同じ不安であっても、飼い主さんが原因を特定できないこともあるため、不安のサインが1週間以上続いたり、先に挙げた食欲や水分の変化、粗相などが見られる場合は、早めに獣医師へ相談してください。必要に応じて、行動診療科の紹介やお薬を提案してくれることがあります。

まとめ

猫が体調不良を隠すことはよく知られていますが、不安があるときもバレないように隠すことがあります。完全に表面化されない小さな不安は、毎日一緒に過ごしている飼い主さんしか見つけられません。

今回、紹介した猫が不安を抱えているときのサインは、いつもの行動の延長にあるため、うっかりすると「いつもより毛づくろいが丁寧ね」「最近よく寝るなぁ」と見逃してしまいがちです。

寂しさや過干渉、恐怖心など、猫が不安になる要素はハッキリと特定しにくいものですが、愛猫が安心して過ごせるよう、できるだけメンタル面もサポートしてあげましょう。もちろん、異変に気付いたら、手遅れになる前に動物病院で相談することが大切です。