1.キーボード上でロングステイ→誤作動の嵐

飼い主さんにとって、最も身近な「パソコントラブル」と言えば、キーボード上での愛猫の居座り行動です。まったくもって仕事が捗らないうえに、重要ファイルの削除やメールの誤送信など、飼い主さんの人生根幹に関わる危険性もはらんでいます。

にもかかわらず、「ちょっと邪魔しないでよ…」とボヤキながら、飼い主さんの内心、愛猫の邪魔をどこかうれしく思うのはいったいなぜでしょうか?

愛猫は居座るだけでは飽き足らず、キーボード上で「歩く」、「眠る」、「ぼーっとする」、「ひっくり返る」など、情け容赦なく悪行の限りを尽くします。

多くの場合、仕事中、愛猫がパソコンに絡んでくるのは、飼い主さんにかまって欲しいからです。この行動を人間の言葉に変換するなら、「仕事よりも大事なものってあるよね?」といったところでしょうか。

愛猫のキーボード上でのロングステイ対策には、「キーボード・カバー」を取り入れるのがいちばんです。

「キーボード・カバー」は、透明製の台のような造りで、たとえ愛猫が乗っても、手元のスペースを確保できるため、キーボードを占拠されずにパソコン作業を続行できます。トイレ休憩などで席を離れたときも、誤作動の嵐を未然に防げるアイテムです。

ただし、愛猫があまりにもむっちりボディな場合、「キーボード・カバー」に乗られると、画面全体が覆われてしまい、まったく仕事になりません。

その場合は、残念ながら、愛猫を別室に運び、毛づくろいの「内職」にせっせと励んでもらうようにしましょう。

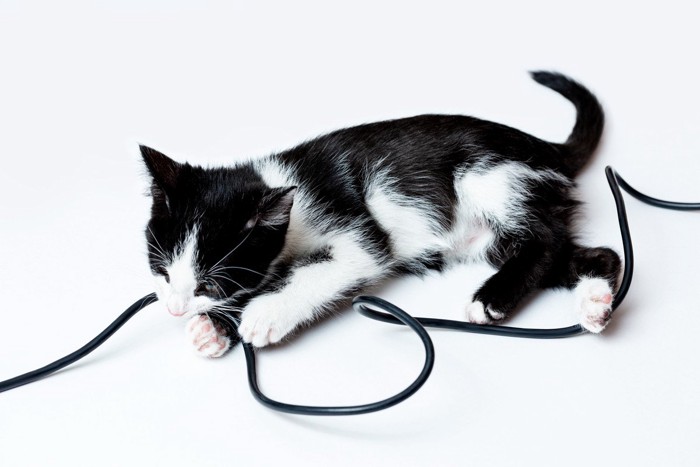

2.ケーブルをカミカミする

2つ目のトラブルは、パソコン関係のケーブルをしきりに噛むことです。前項で紹介したキーボード上での居座りと違って、状況次第では、愛猫の健康や命に関わってくる場合もあります。

猫がケーブル類を噛みたがるのは、野生本能ゆえのことです。細くて長いケーブル類は、噛み応えもちょうど良く、チョイチョイ触れば、小動物のような動きも出ます。

特に、永久歯へ生え変わる時期の子猫は、歯のむず痒さを解消するために、熱心にケーブルをかじりがちです。

愛猫の「ケーブルカミカミ」を放ったらかしにすると、むき出しになった導線から感電事故を引き起こす恐れもあります。同時に、火災のリスクも否定できません。

ケーブルの危険防止策に関しては、スパイラル式などのケーブルカバーやケーブルボックスが有効です。どちらも100均やホームセンターで気軽に入手できるので、すぐに対処できます。

ちなみに、愛猫の「ケーブルカミカミ」は、ストレスの発散になっている場合もあります。日頃の安全対策と合わせて、愛猫とたっぷり遊んであげると、ケーブルへの興味も薄まり、事故の芽を前もって摘めるようになるかもしれません。

3.パソコン周辺の飲み物を倒す

愛猫が飲み物を倒して、パソコンが故障してしまうケースもあります。

愛猫にとって、パソコンまわりは飼い主さんの気を引く絶好のポジションです。また、熱がこもりやすいため、暖を取る際にも重宝します。

パソコンデスク上を気ままに歩き回る愛猫の姿は、確かにエレガントで、ずっと見ていられるものですが、同時に、飲み物転倒の危険性をはらむ状況です。

たとえば、不意に愛猫の身体が当たって、ホット・ジャスミンティー入りのマグカップが倒れ、パソコンが水没すれば、取り返しのつかない事態になるかもしれません。

誤作動が頻発したり、再起動がエンドレスに続いたり、ひどい状況になると、電源がいっさい入らなくなったりします。バックアップを取っていなければ、飼い主さんが思わず泣きたくなるような場面です。

飲み物の転倒防止には、「ドリンクホルダーの設置」や「フタつきのタンブラー、マグカップの活用」を試してみましょう。パソコンデスクとは別に、飲み物用の小さなテーブルを置くのも賢い方法です。

まとめ

今回は、猫がパソコンにこだわる理由を解き明かしながら、愛猫との暮らしでよくある「パソコントラブル」について解説しました。

「キーボード上で長居する」、「ケーブルを噛みたがる」、「ドリンクをこぼす」の3つは、誤作動やパソコンの故障につながる可能性があり、一定の注意が必要です。

本文で紹介した内容をヒントに対策を整え、愛猫の安全性向上、飼い主さんの作業効率強化をぜひ目指してみてください。