1.悲しみを無理に抑え込まない

これまで一緒に暮らしてきた愛猫をなくすと、飼い主さんが悲しみに暮れるのは当然です。何も考えられず、仕事も手につかず、思い出すのは、愛猫との思い出…。

「お世話の仕方が間違っていなかったか?」「あの病院で良かったのか?」「もっと早く病気に気づくべきではなかったか?」など、次から次へと自責の念が押し寄せてきます。

出口の見えない悲嘆の日々に、自己嫌悪に陥ってしまう飼い主さんもいることでしょう。

特に、感情表現が苦手な飼い主さんの場合、誰にも相談できずに、ますます孤独感を深めていくばかりです。怒りっぽくなったり、食欲がなくなったり、眠れなくなったり。ついには自分が今、何を感じているのかさえ、よくわからなくなってきます。

愛猫の死後、自分の内面に起こった変化を見つめ、悲しい気持ちが居座っている、と気づいたら、いつものブレーキを外して泣いてみてください。一人きりでもかまいません。もし泣くことに抵抗があるなら、ノートなどに自分の率直な想いを書きつづってみてください。

押しとどめた感情を解き放つことで、人はいくらか気持ちが楽になります。

愛猫との死別は、肉親のそれよりもはるかにショックが大きい、とも言われています。

その分、時間をかけてゆっくりと、愛猫のいない日々に少しずつ慣れていきましょう。

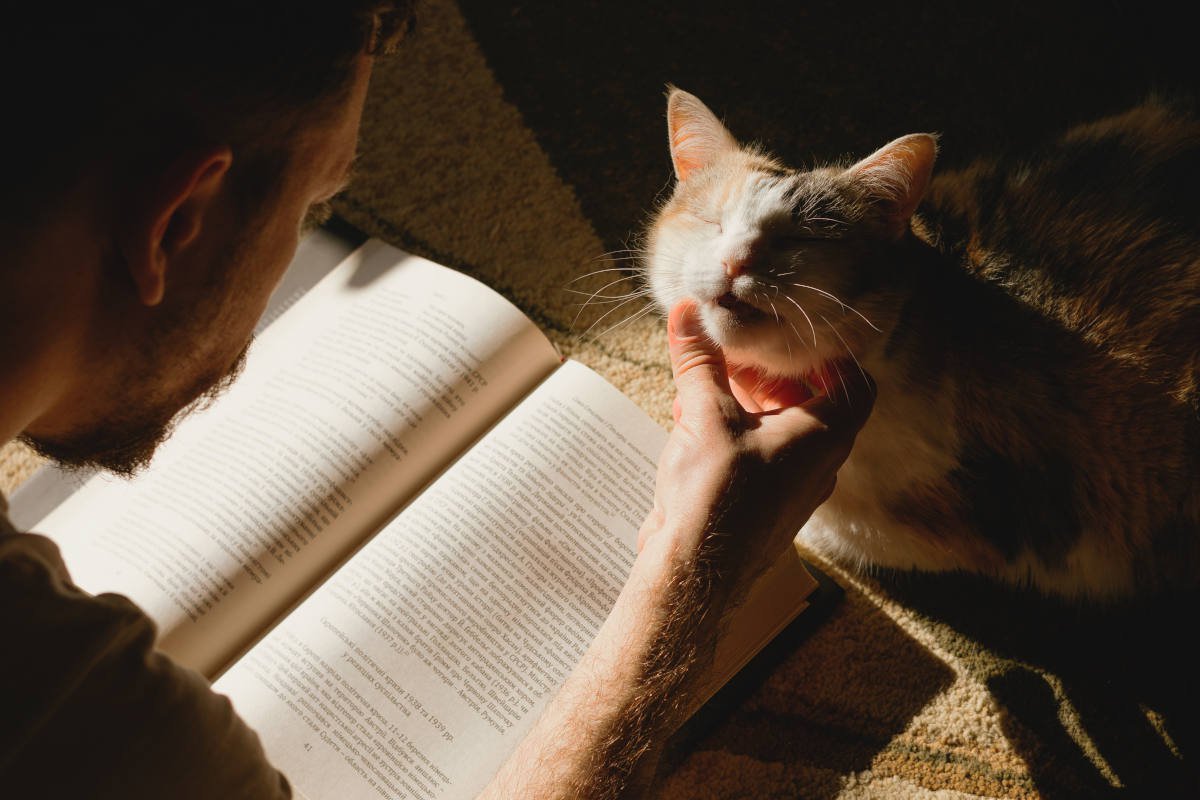

2.愛猫との思い出を振り返る

写真や動画、日記など、飼い主さんはそれぞれに愛猫にまつわる思い出の品をたくさん持っているはずです。

生前は、日々の記録、愛猫のかわいさを再確認するためのアイテムですが、愛猫がいなくなって以来、なるべく見ないようにしている飼い主さんもいるかもしれません。

実際に手に取って見てみれば、間違いなく、愛猫の不在をより強く感じ、とても心が耐えきれなくなります。

愛猫との日々をあえて振り返らないようにすると、人間の心理は不思議なもので、かえって愛猫を失った喪失感に意識がフォーカスしてしまいます。待っているのは、悲しみに彩られた世界です。

逆に、写真や動画、日記などを改めて見返してみれば、意外なことに気づかされます。愛猫との暮らしは、あふれてくるこの涙以上に、多くの幸せな時間を与えてくれた、と。悲しみよりも、愛猫と出会えた喜びが、飼い主さんの心に広がっていきます。

もしそう自分で感じ取れたら、飼い主さんはすでに立ち直りの第一歩を歩み始めたと言えます。

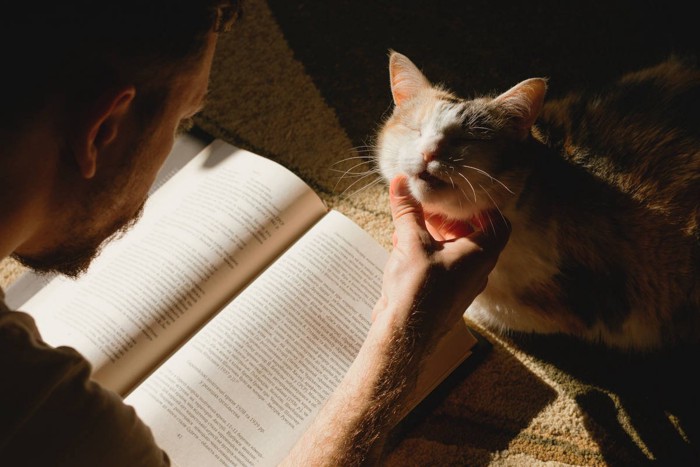

3.縁あれば新しい猫を迎え入れる

最後の3つ目は、「新しい猫を迎え入れる」です。

最愛の猫を亡くしたばかりで、新しい猫などまるで飼う気になれない、と飼い主さんが思うのも無理はありません。愛猫は愛猫であり、他の猫に取って代わられるものではないからです。

ただ一方で、「また猫を飼いたい…」という自らの気持ちを押し殺す必要もありません。そのときは、愛猫に遠慮せずに新しく迎え入れるのもひとつの選択です。

たとえば、初めて子猫を飼うと、ミルクや排泄補助など、寝る間もないほどお世話に追われます。子猫は、成猫以上に「今」を突きつけてくる存在です。無我夢中で育てているうちに、いつの間にか、亡くなった愛猫のことがスーッと遠のいていきます。

もちろん、愛猫の面影をすっかり忘れたわけではありません。むしろ、いないはずの愛猫に遠くから温かく見守られているような気がしてきます。

そして、愛猫と過ごした日々があったからこそ、手のひらから元気よく飛び出そうとする子猫の命の輝きもよりまぶしく目に映ります。

失った愛猫の悲しみを埋めるのは、猫しかいない――とは、猫好きさんたちの間で広く言われている真理のようなものです。

自分に無理強いすることなく、自然ななりゆきで新たな猫暮らしへの想いがあふれたら、縁ある猫を迷わずに迎え入れてみてください。

まとめ

猫を飼っていると、「ペットロス」は避けて通れない問題です。

愛猫を失った衝撃度は人それぞれですが、悲しみを無理して押し殺すことなく、いったんは感情のままに表現することが、立ち直りの近道になります。

いずれにしても、短い一生を駆け抜けた愛猫は、この世で生きていて、めったに出会うことのない宝物です。悲しむだけ悲しんだら、あとは思い出のなかでいつまでも輝き続けてくれます。

今回紹介した内容が、愛猫との別れを経験し、悲嘆に暮れるみなさんにとって、ささやかな手助けになれば、と心から願っています。