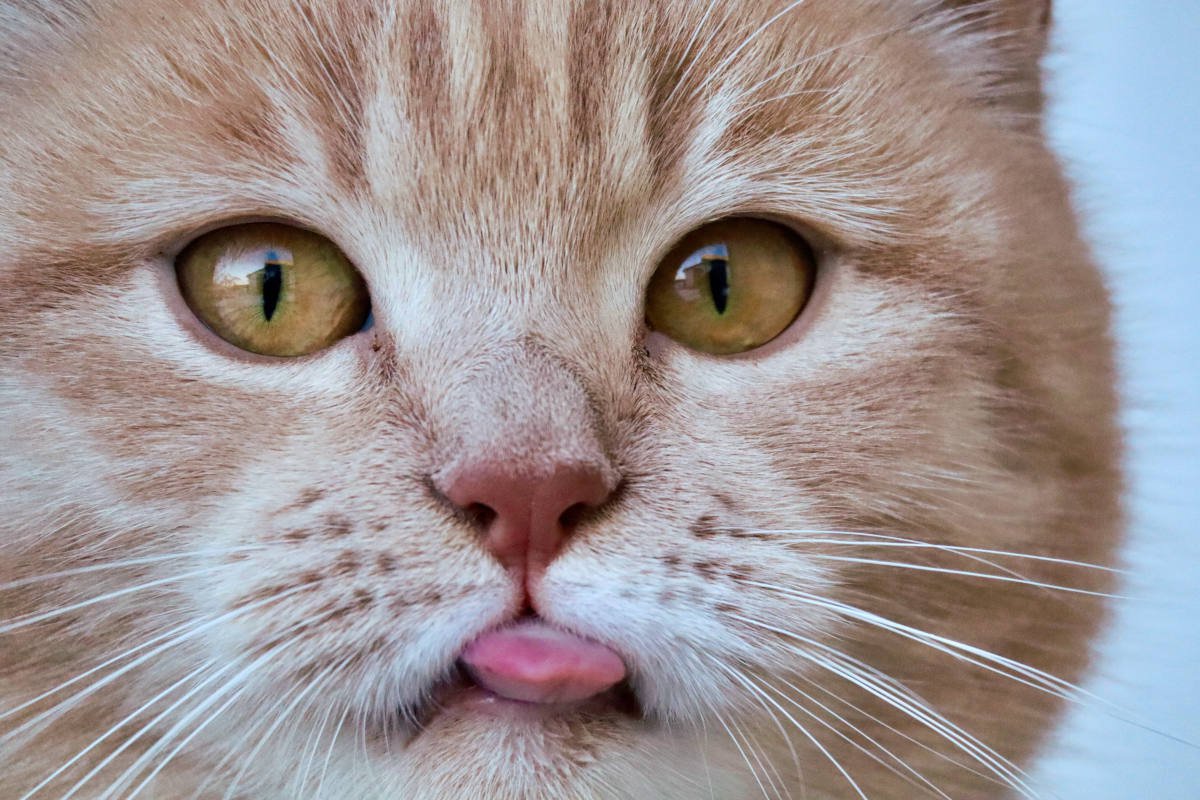

猫が『舌を出しっぱなし』にしている4つの理由

眠そうな顔やボーッとした様子…猫が舌を出したままという姿には、リラックスの表れから骨格的な理由、あるいは体調のサインまで、さまざまな理由があります。ここでは、代表的な理由を紹介します。

1.リラックスしすぎて「しまい忘れ」

猫が安心しきっているとき、舌を出したままうとうとしていたり、寝ていたりすることがあります。これは緊張がゆるみ、舌の力が抜けた状態で「しまい忘れている」だけ。特に飼い主さんのそばでくつろいでいるときや、深い眠りに入る前などに見られます。

普段からよく甘えてくる猫や、お腹を見せて寝るような子は、こういった姿を見せてくれることが多いです。リラックスしている証拠でもあるので、過剰に心配しすぎる必要はありませんが、長時間続く場合は念のため様子を見ましょう。

2.グルーミング(毛づくろい)で疲れた

猫はとてもきれい好きな動物で、毎日たくさんの時間を毛づくろいに費やしています。特に長毛種やシニア猫は、全身の被毛を舐めるのに体力を使うため、途中で「ぷはっ」と舌を出したまま一息つくこともあります。

また、口の中が乾いていると舌が引っ込めにくくなることも。毛づくろいの直後に見られる場合は、一時的なもので心配いりません。水分補給を促したり、ブラッシングで手助けしてあげると、体の負担も軽減できますよ。

3.顔の形や歯の問題で舌が収まらない

鼻ぺちゃ顔(短頭種)の猫は、生まれつきの骨格の影響で舌が収まりにくいことがあります。たとえばペルシャやエキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなどは、下あごが小さく口の中にスペースが少ないため、舌が常に少し出ていることも。

これは個体差があるので、健康であれば特に問題はありません。ただし、歯周病などで歯が抜けた影響で舌が出てしまっている場合は要注意。歯ぐきや舌に異常がないか、よだれや口臭が強くないかを確認してみましょう。

口を開ける習慣がある場合、口腔内が乾燥して、悪臭などにつながっている可能性もあります。舌が出てしまっている頻度なども気を付けてみておくとよいでしょう。

4.一時的な呼吸・身体の負担

猫は基本的に口を開けて呼吸することはありません。そのため、舌を出して口呼吸をしている状態は、身体に何らかの負担がかかっている可能性があります。たとえば、暑さによる軽い熱中症、激しく遊んだあとの息切れ、ストレスによる過呼吸などが考えられます。

パンティング(舌を出してハァハァする状態)が見られたら、まずは涼しい場所に移動させ、水分を与えるなどの対応を。数分経っても状態が改善しない場合や、繰り返すようであれば獣医師の診察を受けることをおすすめします。

病気のサインかも?気をつけたいケース

かわいい仕草にも見えますが、以下のような症状がある場合は、体調不良の可能性があります。早めの受診をおすすめします。

- 口呼吸や息づかいが荒い

- よだれが多い、口臭が強い

- 食欲がない、ぐったりしている

- 舌の色が紫や変色している

- 出血や痛がる素振りがある

これらの症状が見られる場合、口の中の炎症(口内炎・歯周病)、熱中症、呼吸器疾患、さらには心臓や神経の異常が隠れている可能性も。特に、舌の色がいつもと違う(紫っぽい、白っぽい)ときは、酸素不足や貧血など、緊急性の高い状態が疑われます。

また、舌を出したまま動かずぐったりしている場合は、すぐに動物病院で診察を受けましょう。「たまに見せる仕草」なら問題ないことも多いですが、頻度が高い・様子がいつもと違うと感じたら、早めに対処することが大切です。

まとめ

猫が舌を出すのは、リラックスのサインであることが多いです。でも、「いつもとは違う」「気になる」と感じたら、それは大切なサインかもしれません。

普段の観察が異変の早期発見につながります。愛猫との安心な毎日を守るために、しぐさの背景を知っておくことはとても大切です。