猫に関する問題

現代日本における猫の問題と言えば、飼い主のいない外で暮らしている猫(野良猫)の問題や、各自治体の動物愛護センターなどにおける殺処分の問題を指すことが一般的です。

野良猫の問題とは、猫好きな方による餌やり後の散らかりや排泄物などの衛生問題、鳴き声などの騒音問題などが代表的で、野良猫の繁殖を食い止める必要があります。また殺処分をなくすためには、最近増えている多頭飼育崩壊を無くさなければなりません。

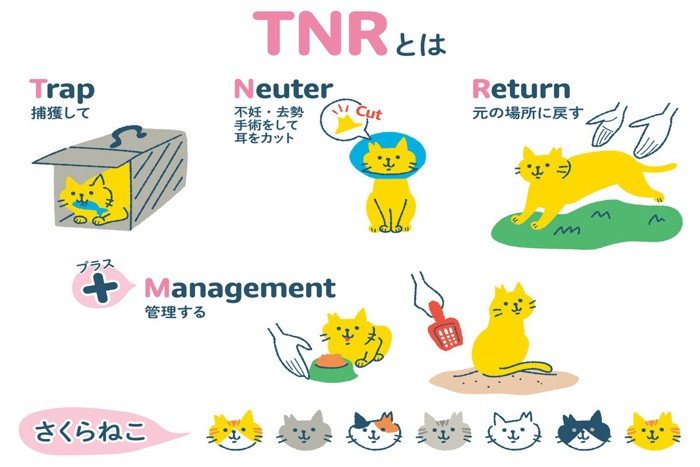

いずれも猫の強い繁殖力に起因しているため、繁殖を目的としていない飼い猫の不妊・去勢手術や、野良猫に対する「捕獲ー不妊・去勢手術ー元の場所に戻すー地域猫としてのケア」というTNR活動と地域猫活動で一代限りの生を全うさることが推奨されています。

しかし、何をするにも費用がかかります。そこで各自治体は、猫の暮らしに関する助成金制度などを通して、飼い主さんやボランティアへの支援を行なっているのです。自治体毎に支援の有無や内容は異なります。各自治体のホームページなどで、活用できる制度があるかどうかを探してみましょう。

猫との暮らしをサポートしてくれる助成金

1.飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の一部助成

猫は高い繁殖力を持つ動物です。メスの猫は、早ければ生後4ヶ月頃から繁殖できるようになります。そして1回の出産で1〜8匹の子猫を、年に2〜3回出産することができます。これを単純に計算すると、1匹のメス猫が1年で20匹以上に増えるということです。

そこで野良猫が増えないように、TNR活動や地域猫活動を支援している自治体が増えてきています。その代表例が、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する助成金制度です。対象となる猫の条件や制限、助成金額、必要な手続きなどは自治体毎に異なります。

2.飼い猫の不妊・去勢手術代の一部助成

多くの自治体が制定している助成金は、飼い主のいない猫を対象としていることが多いですが、中には飼い猫に対しても不妊・去勢手術費用の一部に助成金を出してくれる自治体もあります。金額や申請できる頭数制限(年間何匹まで等)は、自治体毎に異なります。

3.飼い猫のマイクロチップ装着費の一部助成

野良猫も、元は飼い猫だったというケースが多いです。驚くとパニックを起こしやすい猫は、恐怖心から遠く離れた場所まで逃げてしまい、そのまま帰れなくなるというケースも少なくないのです。

「動物の愛護及び管理に関する法律」で、ペットショップやブリーダーに対してマイクロチップの装着が義務付けられました。しかし、この法律が施行される前から飼っている猫や引き取った保護猫などに対する装着は、飼い主さんの努力義務とされています。

そこで、飼い猫にマイクロチップを装着する費用の一部に助成金を出している自治体もあります。マイクロチップは、装着して終わりというものではありません。装着後も、住所や飼い主の変更など、必要に応じて情報の書き換えを忘れずに行いましょう。

助成金以外の支援

飼い主のいない猫への治療費に対する助成金を出したり、飼い主のいない猫の保護シェルターの開設や運営に関する助成金を出している自治体もあります。

また、地域猫活動協力員の登録制度があり、登録者に対してTNR活動や譲渡先探しなどの支援を行なっている自治体や、飼い猫に対する飼育相談窓口を設けている自治体などもあります。

さらに、多頭飼育崩壊している家庭への支援を積極的に行なっている自治体もあります。最初は困っている猫を助けるために保護したものの、あっという間に増えてしまいどうにもならなくなった、飼い主さんの高齢化に伴い多頭飼育を続けるのが難しくなったなど、自力では対処できなくなる前に、まずは自治体に相談してみることをおすすめします。

まとめ

飼い主のいない猫や飼い猫に対する支援を行なっている自治体は増えてきています。それだけ、猫に関する問題が増えてきているということかもしれません。

かわいそうという気持ちからスタートした保護猫が、不妊・去勢手術をしなかったことで爆発的に増えてしまった、マイクロチップを装着していなかった愛猫が迷子になり戻らなくなったなど、飼い猫に関してもTNRの意識を持つことで、多頭飼育崩壊を予防できます。初期段階で、自治体に相談することも検討してみましょう。

お住まいの自治体がどのような支援を行なっているかについては、まずは自治体のホームページを調べてみましょう。詳細情報が掲載されていたり、問い合わせ先が明記されているでしょう。最近では、猫に対する自治体の助成金情報や支援内容をまとめているサイトなども出てきていますので、是非活用してみてください。