病気でないことを確認しましょう

猫は飽きっぽいのでムラのある食べ方もよくあります。

しかし、病気が原因で食べれない場合がありますので、吐いたり下痢があったり元気がないならば病院へ行きましょう。ちょっとした猫の変化をおかしいと感じられるのは、日々の様子を見ている人間だけです。

獣医師に「病気ではない」と診断された後に食べない原因を探っていきましょう。

食べない理由とは?

フード、食べる環境、体調のコントロールなど食べない理由は様々です。

猫はとても繊細で、グルメな動物です。気に入って食べていたご飯も、飽きてしまうことがよくあります。

そして保存が悪く酸化して風味が落ちると、見向きもしなくなるでしょう。食器にヒゲが当たったり高さが合わないと食べない、食べる場所が騒がしくて落ち着かないなど、食事環境も影響します。

ほかにも、運動量が減ることによって、働き過ぎた胃腸を整えるなど、食事量を自分でコントロールをしたり、高齢でエネルギーを若い時より必要としていない猫もいます。

1.嗜好を高めるために

トッピングは、猫がフードを美味しく感じられるように使いましょう。

フードの上に肉や魚の身をほぐしてふりかけると嗜好性が高くなります。食感が違うと食べない猫もいますので、カリカリと同じ固さになるように、電子レンジで水分を飛ばす方法もあります。

2.飽きたフードのイメチェン

ドライフードを茹で汁やスープに入れてみましょう。

ただし、フードが柔らかくなると食べない猫もいます。その場合は浸さないで、スープとフードを別々に出すと良いでしょう。愛猫の好みに合わせてトッピングも利用してみてください。

総カロリーから減らす

トッピングも食べ物ですから、一日の摂取量から減らさなければ「食べ過ぎ」になります。多すぎないようトッピングしてくださいね。

茹で汁などのスープは、脂分が多くなければ水分として身体に取り入れられますので、量を気にし過ぎなくても大丈夫です。

まとめ

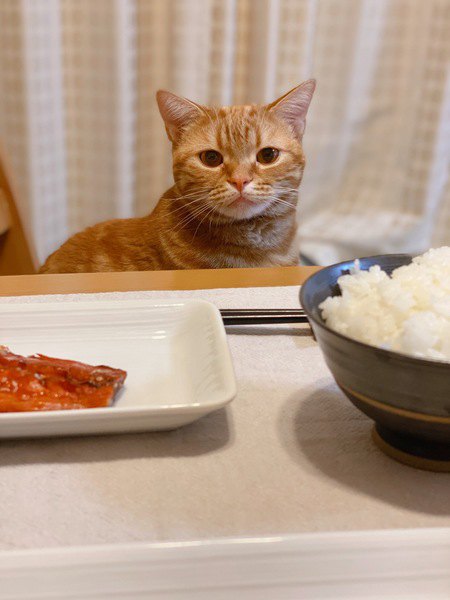

今日のねこちゃんより:もも♀ / 1歳 / アメリカンショートヘア / 4.7kg

猫が餌を食べない場合のおすすめトッピングの利用法2つと注意点についてお伝えいたしました。

毎回心配すると猫にも無言の圧力になりストレスになりかねません。愛猫の様子をきっちりと見ながら、ある程度大きな気持ちで猫と付き合うことも大切なのかもしれませんね。